| 0. | 私が最近作った、「505 not found 〜土方歳三最初で最後の一日〜」と、「彼の人、花火の如く」を例にとって説明します。 文中の略称は、それぞれ「505」、「花火」となっています。 ちょうど手元に表紙の印刷ミス分と本文の余分があったので、実際に作りながらご紹介します。 |

| 1. | 本にする場合、「面付け」という作業が必要です。面付けというのは、同時に印刷するページを1枚の版下に統合する作業のことです。たとえば3ページの裏には4ページが来ますから、袋とじ製本の場合は3ページを右側に、4ページを左側に並べて印刷し、それを半分に折ることになります。 最近では両面コピーができるところが少ないですし、両面コピー用の面付けはちょっと複雑なので、袋とじ製本のやり方を書いてきます。ちなみに私が出したコピー本は両方とも袋とじ製本です。 プリンタの最大プリントサイズによって、プリントアウトする前に面付けするか、してから面付けするか決めましょう。私の使用プリンタはA4が最大なので(A3も持ってるけど調子悪い…くそー)、A5本の時はデータの段階でA5×2で面付けし、B5本の時はプリントアウトしてから面付けします。 |

| ついでに、データ段階での面付け方法。たとえば3ページ(右側)に4ページ(左側)をくっつける場合は、Photoshop、「イメージ」→「画像サイズ」で「幅」を200%、アンカーを右にしてOKします。 例の「背景のコピー」レイヤーを選択すると、増えた部分は透明色になっているので、自動選択ツールでその部分をクリックします。4ページを「画像を統合(レイヤーウィンドウの右上の三角ね)」して、「選択範囲」→「全てを選択」、「編集」→「コピー」して、3ページに「編集」→「ペースト」。「選択範囲内にペースト」の方がいいのかも。 小説書きさんはもっと簡単ですね。wordのページ設定で縦書き・印刷方向横を選んだら、「印刷形式」を「袋とじ」にして、余白に適当な数値を入れるだけです。 |

|

| 2. | 出力はレーザープリンタが最適なのでしょうが、私はインクジェットの顔料インクで、コピー用紙(505)やインクジェット専用紙(花火)にプリントアウトしてます。これで全然問題無し。顔料じゃないプリンタでも、インクジェット専用紙なら大丈夫かな? プリントアウト本の場合は、次の3〜5をすっ飛ばしてください。 |

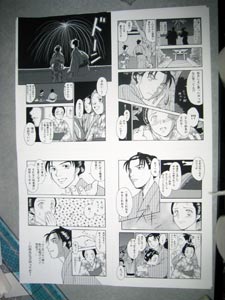

| 3. | コピー機の最大サイズはA3。A5の本を作る場合、A4のままだともったいないですね。 コピー代節約のために、さらにA4×2でA3サイズにしてコピーしましょう。  ただ、コピー機は隅っこギリギリまではコピーできません。また、上下左右でコピー不可能領域(余白)が違います。断ち切りのページが複数ある場合、断ち切りの無いページと組み合わせた方が、コピー機のコピー可能領域をより有効に活用することができます。(←やってみるとどういうことか分かります) また、コピーは「原稿そのまま」で複写されるわけではなく、僅かに歪みやずれが生じます。 A4×2はあとで半分に切らなければならないのですが、絵の中心が必ず紙の中心に来るとは限らないので、断ち切りの絵は紙の外側に来るようにしましょう。内側に断ち切りを持ってくると、半分に切った時にいらない方にはみ出てたりして邪魔っけです。 (この写真の場合だと、左上と左下のページ。それぞれ上辺と下辺が断ち切りです) |

| 4. | コンビニによってコピー機の性能は全然違います。セブンは精密な線が出る(らしい)けどトナーがテカテカとか、ローソンはトナーがマットで、コピーされたものが裏返しになってスキャン台の下に出てくるとか(←漫画描きにこれはかなりイイ!(笑)) セブンの場合、モードを「文字」に変更しておくといいです(デフォルトは写真・文字)。 写真・文字だと僅かなムラまで反映されます。アナログでいうと、ベタの上のトーンとか、見たまんまにコピーされます。逆にグレースケール原稿の時はこれでいいのかな。 余談ですが、セブンでA3コピーをした時は、スキャン台の右側(原稿突合せ位置の反対側)の辺の方が、突合せ位置の辺よりも余白が少なかったです。断ち切りする場合は、そっちが右側になるように置いた方が吉。店舗によったりもするのかな…? ついでに、「本の中央部分を消す」を数ミリ、「中央にコピー」なんかを設定しておくといいです。細かい名称は忘れました…スミマセン。 「本の〜」を設定しないと、原稿を貼り合せた所の影が印刷されてしまいます。当然真ん中に絵や文字がある場合は設定しちゃあかんです。 濃度はお好みで。でもセブンでやったら、一番「薄い」にしても黒々テカテカでした(汗)。 |

| 5. | コピーうまく取れましたか〜。ミスコピーたくさんしませんでしたか〜。私は、そりゃあもう(泣)。 大事に持って帰ってきてくださいね。 A4×2でコピーした場合は、まず綺麗に半分に切りましょう。 |

| 6. | 折ります。半分に折ります。延々と折ります。きっちりと折ります。私は爪が弱いのでボロボロになります(泣)。 [4]で「中央にコピー」云々と書きましたが、これをしなかったページは、真ん中の位置がほんの数ミリですがずれてました。断ち切りのページなどはこれで余白が出ると美しくないので、絵に合わせて折ります。当然合わせた部分が数ミリずれてますが、あとで化粧断ち(不揃いな紙の束を一直線に切ること、厳密に言うとこの場合は用法間違ってるかもしれないけど…))するので構いません。 ちなみに今更ですが、この製本編は「オフと並べて見劣らない、ちょっときれいな製本方法」です。数を沢山作る方にはちょっとやってられないと思います…。一晩だと、十数ページ×50冊くらいが限界かな… |

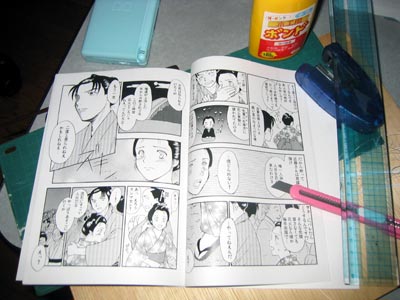

| 7. | 「紙折り」が終わったら「丁合」に入ります。丁合とはページ順に並べることです。各ページごとに山を作り、ひたすら1枚ずつ取って重ねる機械作業。もうこの頃には完全に「人間製本機」と化しています…_| ̄|○ これ間違えるとあとが大変なので、できるだけ精巧なロボットになってください。いわゆる乱丁・落丁というやつですな。  漫画本っぽくなってきました。 |

| 8. | ざっとページをチェックしたら、折り目の方を揃えます。きれいに揃えたら、そのまま小さなクリップ(私はダイソーのダブルクリップの豆を愛用)で止めます。これ、やるとやらないじゃ大きな違い!「花火」の数冊目から始めたのですが、効率急上昇でした。 大きいクリップだとそれはそれで邪魔になり、紙がたわんで不揃いになります。 |

| 9. | [6]で「紙の中心」ではなく「絵の中心」で折ったので、折り目の反対側は不揃いになっていると思います。 ←これはずれすぎ(汗) ←これはずれすぎ(汗)ここをきれいに切り揃えたいのですが、表紙の付け方によって作業がちょっと変わってきます。 私の本で例えますと、まず「505」のように、本文と表紙が同じサイズの場合。 実際にはこの本は「紙の中心」で折ったので切り揃えてはいないのですが、不揃いな場合は[8]のダブルクリップで表紙を一緒に挟んで表紙ごと切り揃えましょう。(ページ数が少なく、表紙もそんなに厚くない場合) もしくは本文を切り揃えたあと、同じ大きさになるように表紙もちょっと切ります。(←結構目分量で構いません) 次に、「花火」のように、本文を2倍の大きさの表紙でくるんである場合(くるみ製本といいます)。 表紙をゆるく半分に折り、本文をクリップで留めたまま挟んでみましょう。本文のページ数が多いほど、表紙の端から本文がはみ出しますよね。10ページの本文で2〜3ミリはみ出しました。  ←こんなにはみ出してます ←こんなにはみ出してます当然本文が多い(=厚い)ほどこのはみ出る部分は大きくなっちゃいます。 あまり切りすぎて本文が切れてしまっては困るので、表紙を一回り大きくするか、本文を小さめに作って沢山切ってもいいようにしておきましょう。 厚い本の場合は、背が角になるように表紙を折るとよりきれいです。(本文にあわせて表紙に折り目をつける→背幅(本の厚さ)分のところにまた折り目をつける→本文にあわせて裏表紙の余った部分を切る) 本文を表紙から出したらたわまないように気をつけながら定規でしっかりと押さえ、はみ出した数ミリ分を目分量でいいので切り落とします。 相当ずれていない限り、この時点で[9]冒頭のずれは切り揃えられます。揃ってなくても、この程度なら製本に支障はありません。  ←ざっくり ←ざっくりちょっとでもカッターの切れが悪くなったら、ケチらずにまめに刃を折りましょう。 無理に一気に切ると失敗しやすいので、ふんぬと力を入れなくても切れる枚数ずつ、少しずつ切った方がいいです。(←もちろん切れるなら一発で切った方がいいんですが) ちなみに、ここで数ミリ切り落としてしまうことを前提にしているので、[1]の面付け時に、左右のページをそれぞれ3ミリくらい内側に寄せておいてあります。 切ったら試しに表紙に挟んでみてくださいね。ね、いい感じでしょ。  ちなみにカッターマットの下にあるのは「水張りパネル」という木製の厚いボード。クリップの厚みで紙がたわむと元の木阿弥なので、クリップがパネルからはみ出すように置いています。 |

| 10. | 切り口がきれいに揃ったら、そのままホッチキスで留めてしまいましょう。切り口から2〜3ミリくらいのところを、真ん中→両端の順で留めます。 ちなみに私は「針がフラットになる」っていうホッチキス使ってます。 ここで、表紙ごと一気に留めてしまっても構いません。が、私はホッチキスの針で他の本を傷つけてしまわないように、この上から表紙を付けるようにしています。  打ちミスした…_| ̄|○ でも気にせず針抜いてやり直し。 枚数が少ない時は、左手(っていうか利き手の逆)で本文のクリップのあたりを持ってぶら下げ、右手(利き手)でホッチキス止めするとずれにくいです。下に置くとどうしてもホッチキスの厚みで紙がたわむので。 ページ数が多い場合は、無理に一度で留めようとせず、小分けに留めて後でボンドで合わせる方がいいと思います。(以前60ページくらいの本を作った時はそんな感じでした) |

| 11. | いよいよ表紙を付けて完成です。 まず、「花火」のくるみ製本の場合。ボンドを表紙の折り目の部分にたっぷりと塗ります。塗りすぎると大変なことになるのでそれなりにほどほどに(笑)。  本文の方も、ホッチキスの外側の2ミリのところと背の部分に細くボンド塗っておくとなおベター。  ボンドが他のところに付かないように気をつけながら、本を表紙に挟み込みます。一度ぎゅっと抑えてはみ出たボンドは丁寧に取り除き(本当ははみ出さない、足りなくない量が一番ですが)、そのまま乾かしましょう。 次に、「505」の場合。ボンドをホッチキスのラインあたりにビャーっと塗ります。表紙・裏表紙をそれぞれ取り付けて乾かします。 このままだと背表紙が美しくないので、製本テープなどでくるみましょう。私は製本テープ持っていなかったのでB5のタックシールを2〜3センチ幅に切って使ったのですが、初期ロットお持ちの方はご存じのように、粘着力が弱くてべろべろ剥がれてきてしまいました…ず、ズビバゼン…_| ̄|○ 夏コミ版では、シールを貼る部分にさらにボンドを塗ってあります。た、多分大丈夫…ですよネ? 手元に無いから分からないです。 |

出来上がった本と、製本スタッフとで記念撮影。カッターさん、定規さん、ホッチキスさん、ボンドさん、カッターマットさん、パネルさん、ニンテンドーDSさん…は関係ないか。 これであなたの作品が本になりました! おめでとうございます〜。 自分ひとりの宝物にするもよし、友達に配るもよし、イベントやネットで頒布するもよし。 一冊でも多く同人誌が増えますように!!(←狙いはそれか!) それでは皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました!≦(_ _)≧ |